Après une thèse d’histoire de l’art sur les images vivantes à la Renaissance, soutenue à l’EHESS sous la direction d’Yves Hersant, Bertrand Madeline fait un retour remarqué vers la peinture. Ce médium, nous le savons, a été largement réinvesti par la jeune génération des artistes français qui lui demande désormais de dire le monde sans fard et de libérer au mieux le pouvoir unique et immédiat de la subjectivité. Feuilletant l’album infini des célébrités modernes et contemporaines des lettres, de l’art et de la musique, explorant leurs images comme autant de signes énigmatiques, l’artiste Madeline a voulu traverser le miroir des apparences pour tenter de dialoguer avec des ombres. Après tout, les Anciens ne considéraient-ils pas la peinture comme une skiagraphia, une écriture de l’ombre, à la fois inscription, empreinte et vision ? C’est-à-dire, simultanément, apparition et perte.

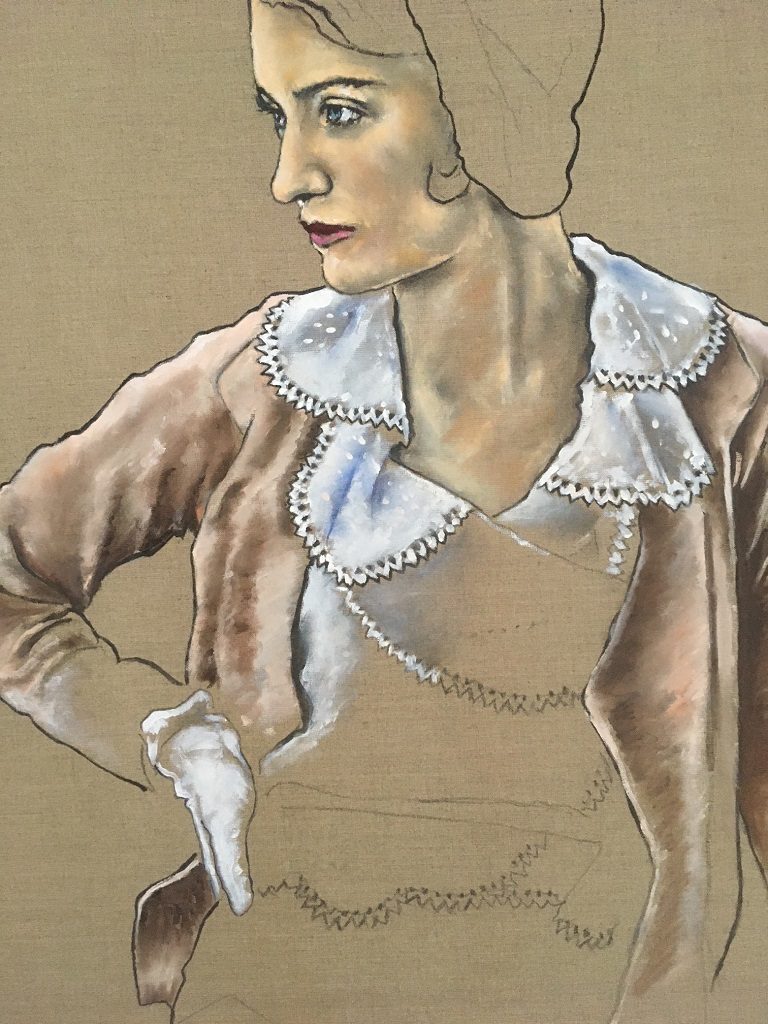

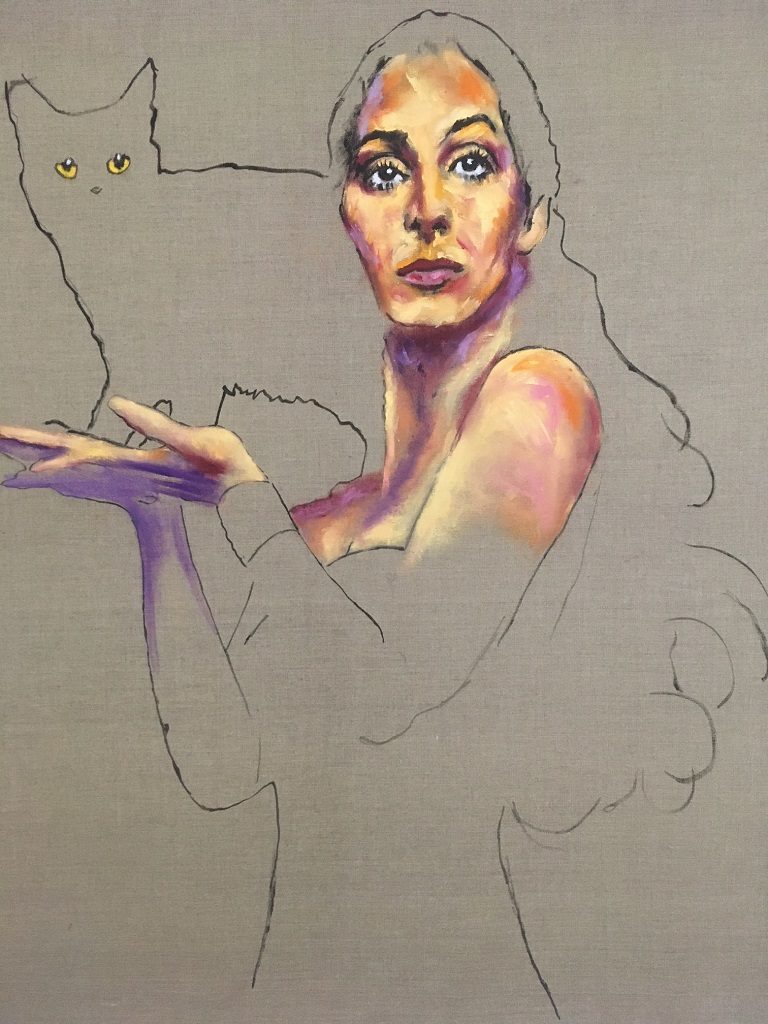

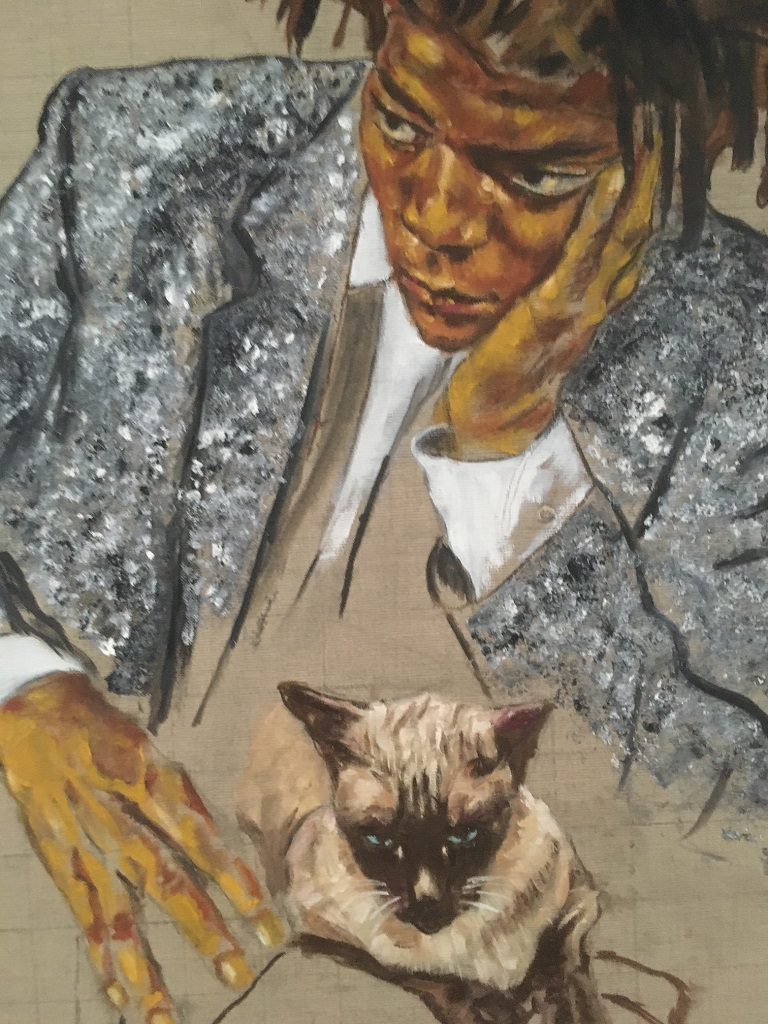

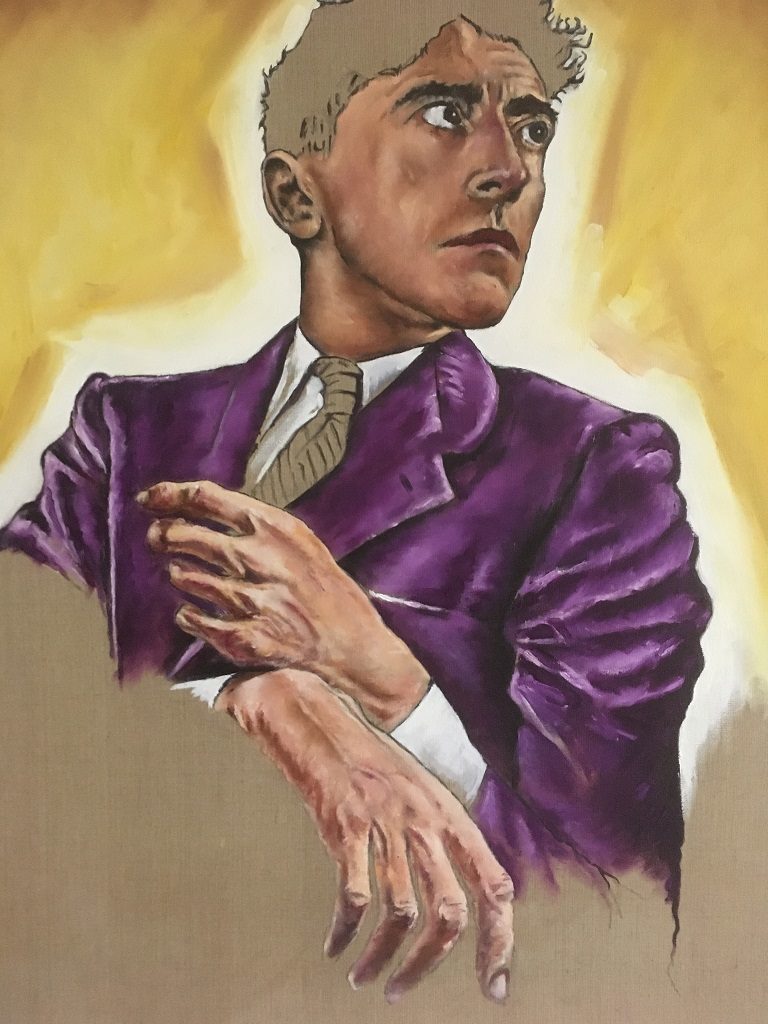

Esquive donc de Bertrand Madeline, qui semble se présenter comme un « portraitiste » dont les modèles ont disparu ou sont inaccessibles : il s’agit de personnages célèbres, parfois associés à la culture populaire, mais pour lesquels l’artiste ne retient pas l’idée d’une confrontation avec « un être », sinon comme retard et survivance. A la manière différée d’un travail de mémoire reconstructeur, l’image photographique « support » (parfois elle-même célèbre) fait ici l’objet d’une radicale transformation à l’aide de protocoles d’effacements et de relectures. La peinture s’érige alors en acte d’image, animé en partie par sa propre réfutation. Et c’est bien cette réfutation qui est ainsi donnée à regarder comme un dialogue avec des ombres dont il s’agit de restaurer l’impossible apparence du vivant, soit : la chair, l’incarnat, la présence du visage, celle du corps, la gestuelle, etc. Le dispositif spatial construit par l’artiste a pour particularité première de libérer une vaste zone autour du sujet où la toile de lin est souvent présentée à cru, sans apprêt, plaçant directement le spectateur devant un tissage matériel comme en attente d’une intevention formelle qii serait, à tout le moins, inespérée. La peinture s’ouvre alors comme un lieu disponible témoignant pour un monde accablé par son inachèvement.

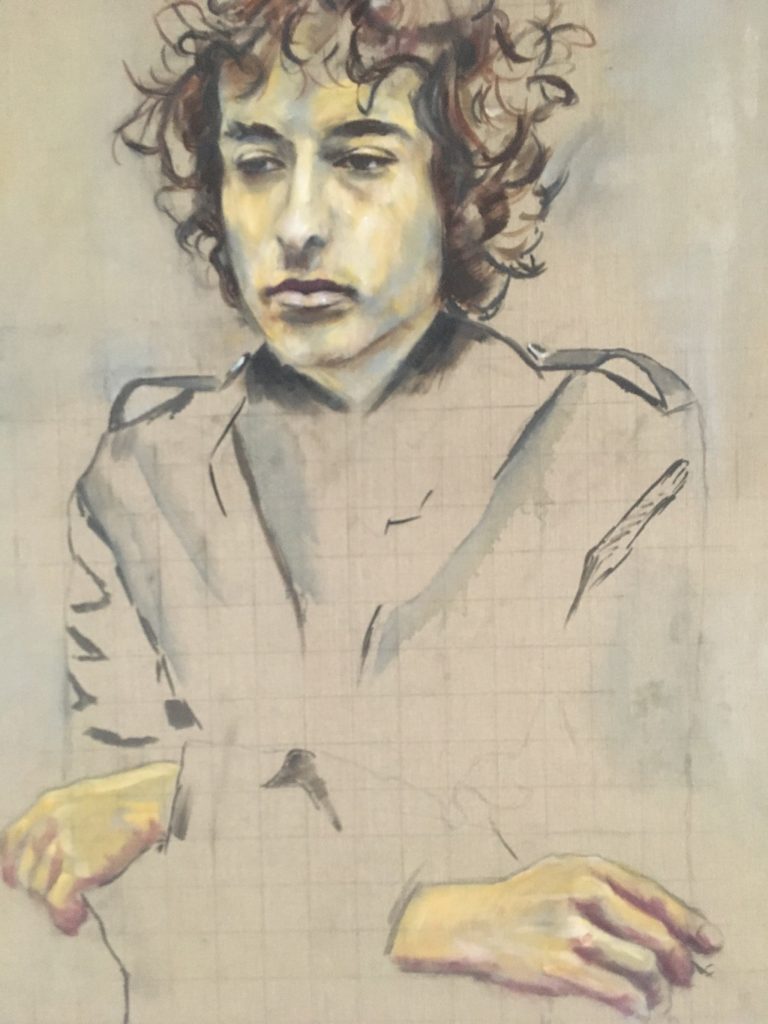

C’est dans la relation contrastée du linéaire et du pictural (pour reprendre une catégorie élaborée par l’historien d’art Heinrich Wölfflin) que le style de Bertrand Madeline est éblouissant. A cet égard un tableau comme le portrait de Bob Dylan offre un bel exemple : la grille géométrique ayant servie à placer les formes est en partie conservée comme un résidu trompeur de travail. Mais le dessin, formulé avec brio au pinceau, libère fugitivement la figure à l’aide de tracés souples et rapides. Le buste, sans peinture, demeure non-incarné, alors même que les mains et le visage sont travaillés prestement, selon le far presto attribué au Tintoret dans la Venise du XVIe siècle. Les difficiles et toujours risqués jeux graphiques du pinceau extraient alors la figure du sentiment de perte dont témoigne pourtant la peau en général.

Dans toutes les oeuvres de Bertrand Madeline le conflit du linéaire et du pictural – soit la contradiction du spirituel et du charnel – donne au spectateur le sentiment que le monde, bien qu’inaccompli, peut ête saisi, à la fois par l’émotion et par la pensée. L’équivoque du tableau s’affirme alors comme la possibilité pour tout un chacun de restaurer simultanément la chair du monde et les intermittences instables de la vie.