Argument : Ce deuxième programme de conférences donné au DomaineM visait à offrir une série de coupes à travers l’épaisseur de l’histoire et de l’histoire de l’art, permettant – à l’aide de thématiques – de tirer des fils de réflexion, du monde médiéval à nos jours. La visée délibérément comparatiste et anthropologique du propos sollicitait les médiums traditionnels (dessin, estampe, peinture) et les pratiques de la modernité élargie (photographie, cinéma, vidéo, pratiques numériques). Les créations s’y trouvaient ressaisies dans des contextes de pensée multiples où intervenaient notamment la philosophie, la théologie, la physique et la biologie. Un cycle de 10 conférences de 2 heures.

« Naturellement, si de l’eau bout dans une casserole, la vapeur sort de la casserole et, de même, l’image de la vapeur de l’image de la casserole. Mais que penser, si l’on s’avisait de dire que quelque chose bout dans l’image de la casserole« .

Ludwig Wittgenstein, Investigations philosophiques, 297

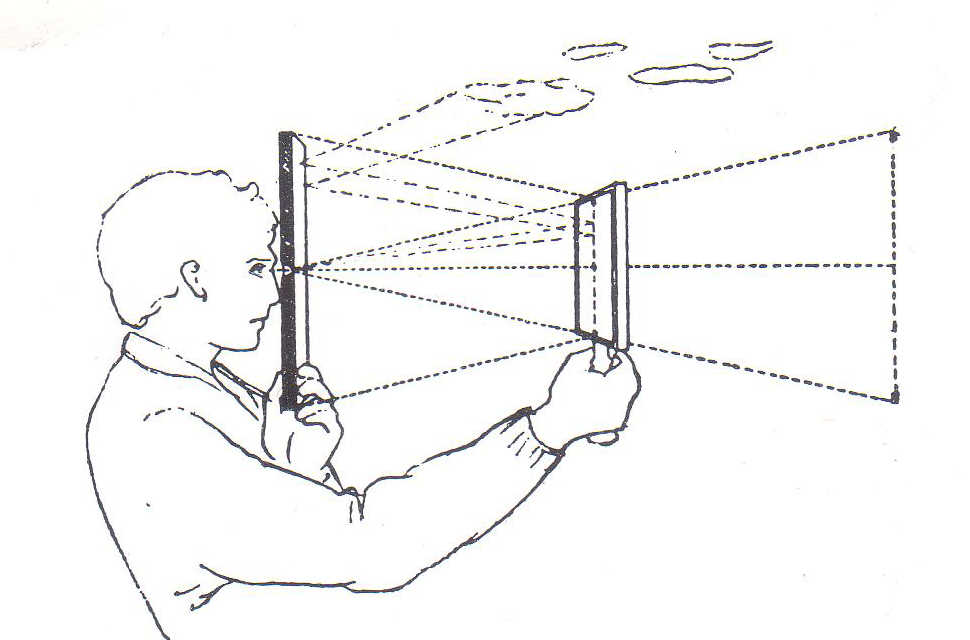

1/ « Quelle douce chose que la Perspective! ». De la « merveilleuse invention » de la Perspective à Florence au XVe siècle à l’espace-temps des Modernes.

A gauche : la première expérience de la tavoletta par Brunelleschi (1377-1446) devant le baptistère San Giovanni à Florence, vers 1420 (reconstitution). / A droite : Nancy Holt (1938-2014), Sun tunnels, 1973-1976, désert du Grand Bassin, Utah, Etats-Unis.

Argument. Le récit de l’invention de la Perspective, au début du XVe siècle, à Florence et Sienne, possède tous les ingrédients d’un conte. Un groupe limité d’hommes, architectes, sculpteurs, peintres – Filippo Brunelleschi, Tommaso Masaccio, Lorenzo Ghiberti… -, encore artisans à bien des égards, produisent à l’aide d’expériences renouvelées ce qui apparaît d’abord comme un enchantement. La science et l’art s’y trouvent entremêlés, mais aussi le savoir de l’antiquité et le goût nouveau des « orateurs » (plus tard appelés humanistes) pour la mesure du monde. La « Dolce Prospettiva » (Douce perspective), selon l’expression exaltée de Paolo Uccello, est sans doute l’une des premières grandes reconfigurations de la pensée occidentale depuis la fin du monde antique. A travers toute la longue histoire de l’art occidental – jusqu’aux observatoires de Nancy Holt ou James Turrell, aux lignes de Richard Long ou aux paysages réassemblés de Felice Varini-, le fantôme de la vieille prospettiva ne cesse de hanter notre mémoire culturelle.

2/ La vertigineuse éternité des mondes enclos. Du jardin-paradis médiéval aux sites et « non-sites » de l’art contemporain.

A gauche : Les sept dormants d’Ephèse, vers 985, miniature byzantine du Menologion de Basile II, 72 folios, 430 miniatures, 8 artistes, Rome, Vatican, Bibliothèque apostolique. / A droite : Andy Goldsworthy (né en 1956), Les Refuges, 9ème refuge d’art, 2002, pierres, Les Thermes, Digne, France.

Argument. Très tôt, les prescriptions théologiques proposent deux grandes images-signes du monde sacré : d’une part le jardin, d’autre part la mandorle. Il s’agit de lieux marqués par la clôture et déterminant des espaces protecteurs : du paradis terrestre tel que le construisent les frères Limbourg (1412-1416) aux mandorles ovales accueillant les apparences du divin (Transfiguration de Fra Angelico, Jugement dernier de Michel-Ange). Le fameux modèle de l’univers de Képler, fondé sur des polyèdres enboîtés (Le Secret du Monde, 1596) offrant une sorte de captation et de modélisation de cette tradition. Pour l’origine de ces figures d’inclusion il faut sûrement revenir à « l’être dans la cosse », cette invention iconographique byzantine pour dire l’enfermement physique et spirituel de l’homme dans un monde saturé par le divin. Les artistes renaissants poursuivront cette exploration des limites de l’homme dans la mise en scène du retrait de saint Jérôme dans sa cellule, elle-même « saisie » dans l’église (Antonello, National Gallery, Londres), comme dans la construction flamande du « paysage-monde » (Weltlandschaft), chez un Patinir, un Henri Bès, où les ermites, minuscules au sein du vaste monde, se réfugient dans des grottes. Toute une rêverie iconographique autour du jardin-paradis clôturé, autour de l’oeuf et du refuge, traverse encore la modernité, d’ Henri Matisse et Max Ernst à Robert Smithson et Andy Goldsworthy.

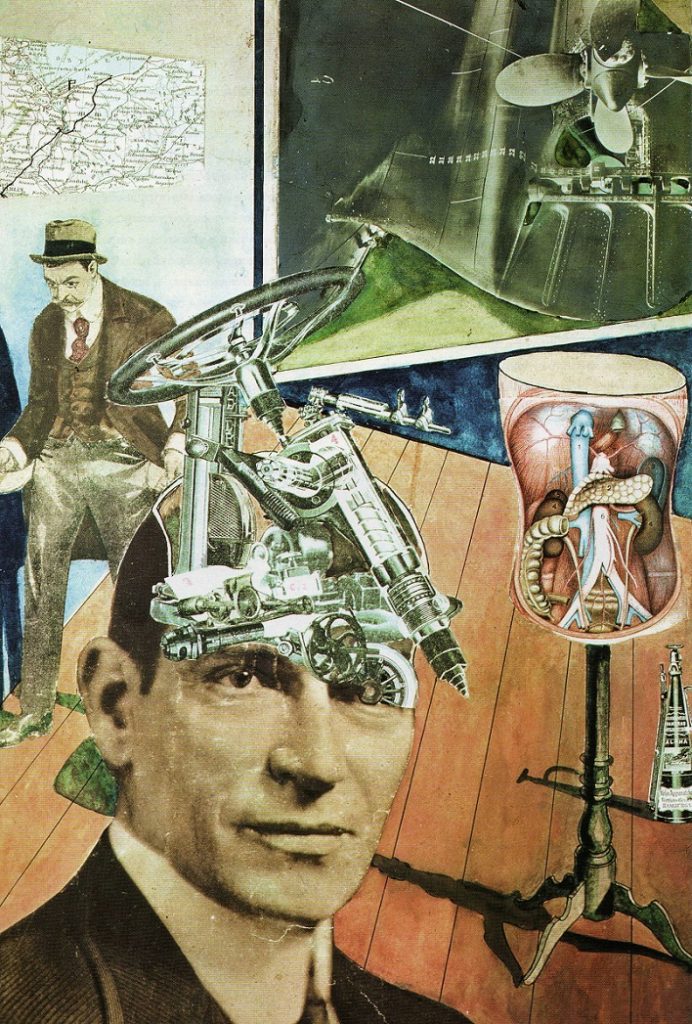

3/ La perspective démembrée et la mélancolie de l’anatomiste. Ennui des codes et tristesse de la science dans l’art, de la Renaissance à nos jours.

A gauche : Piero della Francesca, Annonciation du polyptyque de sant’Antonio (retable de Pérouse) (détail), 1465-1468, Pérouse, Galerie Nationale de l’Ombrie. / A droite : Raoul Hausmann, Tatlin at home (Tatline chez lui) (détail), photomontage, encres, Stockholm, Moderna Museet.

Argument. Dès la fin du XVe siècle, avec un Carlo Crivelli, la perspective est sujette à caution : la démonstration qu’elle introduit -depuis les années 20 de ce siècle- cesse d’être simplement « délicieuse » et suscite une forme d’inquiétude. Tout le XVIe siècle vénitien pourrait être apréhendé par ce paradigme qui voit, doublement, l’affirmation et la négation de la « construction légitime » dans la peinture, chez un Tintoret ou un Pâris Bordone par exemple. Cette crise de la régulation spatiale et de la mesure du monde se développe parallèlement aux grandes leçons d’anatomie de Jan van Calcar (frontispice du De humani corporis fabrica de Vésale, 1543) et, plus généralement, aux planches gravées issues de l’atelier de Titien (pour illustrer le même ouvrage) qui mettent en scène des squelettes mélancoliques et des écorchés implorant. La stase anatomique, dans ses représentations, s’apparente à une défaite des corps et à une tristesse des cadavres. Au siècle suivant, en dépit des recommandations du Baroque, les « leçons d’anatomie » d’un Rembrandt (du docteur Nicolaes Tulp, 1632, du docteur Deijman, 1656), comme les études d’écorchés de Rubens (vers 1640, New York, MET) prennent la mesure de l’impossible attrait pour la chair des cadavres et de l’abandon de ceux-ci à leur état de chose perdue. Toute la modernité qui suivra (Chirico, Grosz, Hausmann) -jusqu’au sculpteur canadien David Altmejd (né en 1974) – ne parviendra plus à restaurer ces choses défaites engendrant la mélancolie de l’artiste.

4/ Circé, rieuse magicienne. Envoûtements et désordres du monde: magie, astrologie, ésotérisme et art depuis la Renaissance.

A gauche : Bartholomäus Spranger (1546-1611), Ulysse et Circé, vers 1583, Vienne, Kunsthistorisches Museum . / A droite : Vincent van Gogh, La Nuit étoilée (Cyprès et village) (détail), juin 1889, New York, MoMA.

Argument. Circé est la reine du monde des envoûtements et du désordre des corps. Elle transforme les compagnons d’Ulysse en animaux (Le Primatice, vers 1540-1570, galerie d’Ulysse à Fontainebleau ; Bartholomäus Sprangler, 1583, Vienne) et sous le prénom de Mélissa se livre à la magie et aux exorcismes (Dosso Dossi, 1520, Rome, galerie Borghese). Mais c’est tout ce seizième siècle – qui redécouvre Les Métamorphoses d’Ovide et dévore avec ravissement le Roland Furieux (Orlando Furioso, 1516) de l’Arioste, roman extravagant, traversé de voyages agités, de combats, de métamorphoses – qui voit l’art se mêler à la magie. Ce sont également les phénomènes sidéraux qui vont s’engouffrer dans la création artistique : le Moyen Âge connaissait les « signes », les messages célestes (astrologues regardant l’étoile de la Tapisserie de Bayeux, XIe siècle ; Giotto, L’Adoration des Mages, 1306, avec la comète de Halley, Padoue, Scrovegni), désormais le monde astral ne cessera plus d’envahir les arts visuels , de Dürer aux dessins de Galilée pour son Sidereus Nuncius (Le Messager céleste, 1610). La modernité poursuivra cette passion dévorante pour les choses « d’en haut » , des nuits étoilées de van Gogh aux artistes américains des années 60 et 70 du XXe siècle travaillant pour la NASA comme Chesley Bonestell (1888-1986), Rick Giudice et Don Davis (né en 1952).

5/ Le studiolo et les ambassadeurs. Science, rêverie et caprice chez les artistes, d’Antonello à James Turrell.

A gauche: Han Holbein (1497-1543), Les Ambassadeurs, 1533, Londres, National Gallery. / A droite : Pieter Boel (1622-1674), Allégorie des Vanités du monde, 1663, Lille, Palais des Beaux-Arts.

Argument. Dès le XVe siècle la figure de l’ « l’Ambassadeur » devient l’image même de l’ouverture du monde, de l’élargissement de la vision, des paysages et de des voyages. La cellule médiévale où prière, lecture et écriture se confondent avait trouvé ses grands représentants : saint Jérôme (Antonello à Londres, 1475; Francesco Squarcione à Padoue, 1452; Ghirlandaio à Ognissanti, 1480; Dürer en gravure) et saint Augustin (Botticelli à Ognissanti, 1480). Voici à présents « les Ambassadeurs », avec Vittore Carpaccio (1497-1498, Légende de sainte Ursule, Venise, Accademia) et Hans Holbein (1533, Londres, National Gallery). Le monde a changé, les naturalia et mirabilia des cabinets d’art et de curiosité parlent une langue nouvelle où la science reste enrobée de fictions et de visions (Franz Francken le jeune, 1636, Vienne; Domenico Remps, 1690, Florence), dont l’esprit de « variétés spirituelles » se retrouvera jusqu’au XXe siècle, chez un Oskar Kokoschka (le cabinet de curiosités de l’artiste dans sa maison-musée du lac Léman) ou un André Breton (le studiolo de son domicile parisien de la rue fontaine). Avec le mouvement des « Vanités exemplaires », le Grand siècle (Pieter Boel, 1663, Lille ; Christian Thum, 1680, Stockholm) se prolonge comme fantaisie (au château d’Oiron) ou comme insipide caprice (Jeff Koons à Versailles (2008).

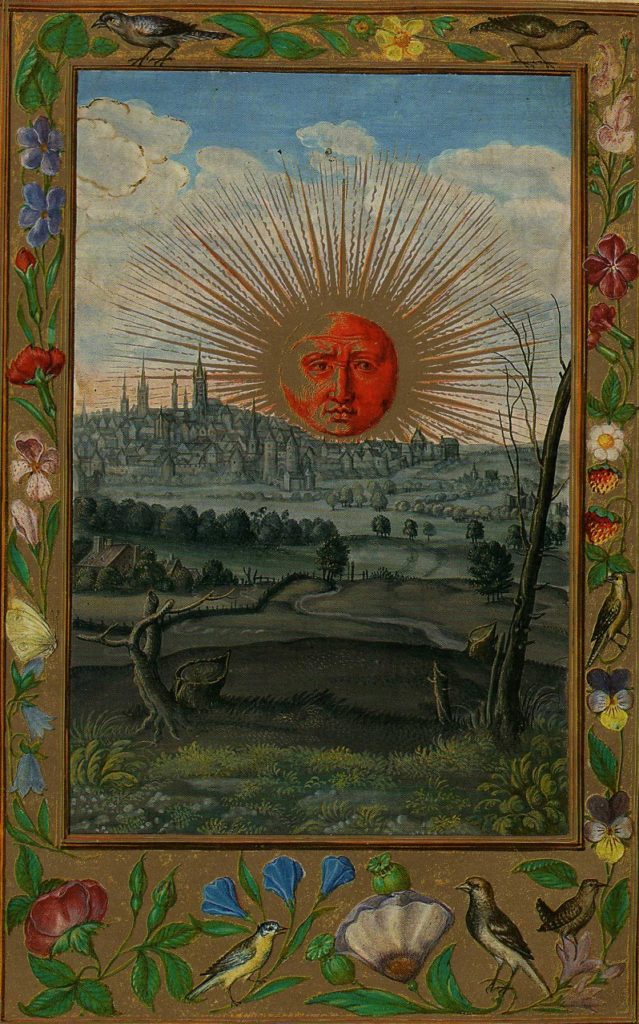

6/ L’autre éternité. Le « Grand Oeuvre » alchimique et les noces de l’art. Grimoires, « demeures philosophales », transmutations : l’art comme alchimie.

A gauche : Jan van Der Straet (Giovanni Stradano/Johannes Stradanus, 1523-1605), Le Laboratoire de l’Alchimiste, 1570, Florence, Palazzo Vecchio. / A droite : Le Soleil rouge (Splendor Solis), miniature du Splendor Solis (La Splendeur du Soleil) de Salomon Trismosin (?), 1532, 7 traités et 22 miniatures, « le plus beau et le plus célèbre manuscrit alchimique illustré » (Jörg Völlnagel).

Argument. Nous l’avons oublié ou nous ne le savons plus, mais bien des oeuvres de l’art exposaient, explicitement ou de manière indirecte, des signes et références alchimiques. Parfois le titre, escamoté, a biffé la représentation (Le Portrait d’un jeune chevalier de Carpaccio, 1510, Madrid, évoque le « combat des deux oiseaux », le soufre et le mercure des traités alchimiques ; le Paysage avec la chute d’Icare de Bruegel, 1558, Bruxelles, rassemble toutes les phases de l’opération du « grand oeuvre » : ouverture de la terre, homme mort, soleil d’or, etc ; la Nature morte au perroquet (L’Orfèvre) d’Adriaen van Utrecht, 1636, Bruxelles, est en fait un « Alchimiste et Vanité des richesses »). De fait dès le XVIe siècle – grand siècle de l’incroyance et de l’alchimie – la figure de l’alchimiste se confond avec celle de l’ « artiste suprême » où la recherche de la vérité s’apparente à une marche vers le vide (Jan Van der Straet, David Téniers, le « vieux » et « fils », Rembrandt). La conférence analyse également l’iconographie de deux célèbres ouvrages illustrés d’alchimie : l’Aurora Consurgens (Le Lever de l’Aurore, 1410) et le Splendor Solis (La Splendeur du Soleil, 1532).

7/ Sorcellerie, sabbats, nocturnes. Adorations de l’ombre et des ténèbres dans l’art, du Maniérisme à Baselitz.

A gauche : Francisco de Goya (1746-1828), Le Sortilège (L’Incantation), 1797-1798 (cycle pictural de la duchesse d’Osuna). / A droite : Tod Browning, Dracula (photogramme), 1931, film, Etats-Unis, Universal Studios.

Argument. L’invention de la peinture, du dessin et de « la plastique » se confondent dans le récit du vieux Pline où, à l’ombre d’une torche, une jeune fille dessine l’ombre de son amant sur la paroi, silhouette que son père, potier, va agrémenter d’une épaisseur d’argile (peinture de Joseph-Benoît Suvée, Bruges). Cela se passe la nuit, espace de la naissance (Nativité : Bassano, Campana), de la mort (Crucifixion : Rinaldo Fiammingo, Rembrandt). Mais la nuit c’est aussi le monde de l’initiation, du vol et du sabbat des sorcières (Dürer, Marcantonio Raimondi, Giulio Cognietta, Goya, Delacroix). Existe-t-il quelque chose que l’on pourrait nommer le « devenir noir de l’art » : une forme de tentation ou de tendance qui jugerait que l’art ne s’exprime au mieux que dans les ténèbres. Toute la modernité s’abandonnera aux délices matérielles et aux terreurs de la nuit et du « noir décisif », des arts plastiques (Johann Füssli, Giorgio de Chirico, Kasimir Malévitch, Soulages, Georg Baselitz), à la photographie (André Kertesz, Brassaï, Man Ray) et au cinéma (Robert Wiene, Benjamin Christiensen, F. W. Murnau, Tod Browning, James Whale).

8/ Naissances, engendrements, prolifération : d’un destin biologique de l’art? Boucles, spirales, bains, déluges de Léonard et Uccello à Bill Viola et Stanley Kubrick.

A gauche : Frantisek Kupka (1871-1957), Les Nénuphars (Le Commencement de la vie), du cycle « La Voix du silence », vers 1900. / A droite : Stanley Kubrick (1928-1999), 2001, L’Odyssée de l’espace (« l’enfant des étoiles » : détail de captation écran), 1968, film, MGM, Polaris, Etats-Unis-Royaume Uni.

Argument. Le vieux récit mythologique du « Déluge » n’est-il pas l’image même d’un re-commencement de la Création ? Au profit d’un monde gouverné par la raison gométrique chez un Paolo Uccello (au Cloître vert), par le nouvel équilibre des passions chez un Michel Ange (plafond de la Sixtine), par le consentement au passage de l’ombre à la lumière chez un Turner (Londres, Tate Gallery). Dès lors ce re-commencement s’installe dans des figures plastiques privilégiées : le tourbillon, le noeud, la vague (Victor Hugo, E. Munch, Odilon Redon, Alfred Kubin, Constantin Yuon, William Blake, Oskar Kallis ) au point d’y reconnaître la vie organique propre de l’oeuvre d’art qui n’aurait d’autre souci que de témoigner de sa propre émergence (W. Kandinsky). A terme, l’eau -comme le croyait le vieux Thalès- devient la matrice d’un cosmos utérin, a-temporel (Bill Viola), où naît interminablement, dans le flux de l’espace-temps, « l’enfant des étoiles » (Frantisek Kupka, Stanley Kubrick).

9/ Sphères, cartes, mappemondes, réseaux. La grande rêverie de l’univers inassignable dans l’art, du monde en Tau aux « arts numériques ».

A gauche : Johannes Vermeer (1632-1675), Le Géographe, 1669, Francfort, Städelsches Kunstinstitut. / A droite : Wim Delvoye (né en 1965), Atlas / La salle des cartes, « La partie septentrionale de l’United State of Bei-lor-la et l’île de Xanilla » (détail), 1999, collection FRAC Pays-de-Loire.

Argument. La fiction médiévale du monde en Tau exposée par Isidore de Séville (Etymologies, livre XIV, 623) et Simon Marmion – selon laquelle la représentation du monde (Terrarum Orbis) ne peut que s’organiser selon une forme crucifère – est supplantée à la fin de la Renaissance par la figure du « Géographe », féru de cartes et adepte du compas. L’étude conjointe d’oeuvres picturales (Johannes Vermeer, Léonard de Vinci, les frères Danti) et de projets cartographiques (Fra Mauro, Nuno Garcia, Etienne Dupérac, Giovanni Antonio da Varese) met en valeur les grandes affinités des approches où mesure et illusion, quantification et désordre se conjuguent étroitement. Lorsque la carte entre sur la table des Vanités, elle témoigne pour un univers inassignable et une « planète affolée ». Les Modernes (Chirico, Max Ernst, Jasper Johns, Wim Delvoye, Anselm Kiefer) n’oublieront plus la leçon. Une traversée analytique à travers 22 oeuvres du XVe au XXe siècle.

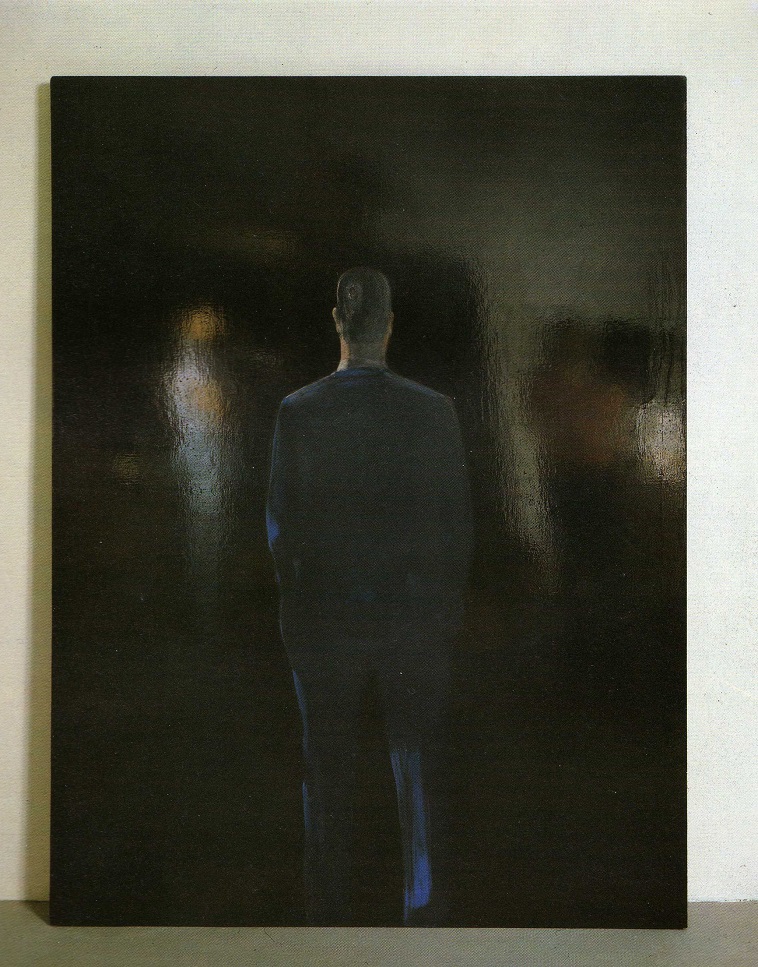

10/ Miroirs et vanités. Vénus et les beautés-monstres. Destins de l’image dans le miroir, du rictus de Méduse aux tableaux-miroirs de Pistoletto.

A gauche : Titien (Tiziano Vecellio, 1488/1490-1576), Vénus au Miroir, vers 1555, Washington, National Gallery of Art. / A droite : Michelangelo Pistoletto (né en 1933), Homme de dos. Le Présent (Uomo di schiena. Il presento), 1961, Milan, collection Romilda Bollati.

Argument. Le miroir est-il nécessairement voué à devenir le vortex du sujet ? C’est ce que semble affirmer l’Autoportrait au miroir convexe (1523-1524) du Parmesan, mais aussi Les Epoux Arnolfini (1434) de Jan Van Eyck ou le Bar aux Folies-Bergères (1881-1882) de Manet. Être, dans l’image picturale, face au miroir c’est être dans le miroir : le sourire de Vénus et le rictus de Méduse se confondent dans ces étreintes mortelles où autrui est un autre soi-même, l’identité s’émiettant à travers les simulacres. En sorte que, tout à la fois abîme de vérité et théorème de l’illusion, le miroir se confond avec l’art et son processus de production entendu comme risque constamment rejoué. Une traversée analytique parmi 22 oeuvres du XIVe au XXe siècle.